この節から学ぶこと

・転写が始まる条件

・翻訳が始まる条件

・これらがエピゲノムのメカニズム

転写が始まる条件

遺伝子発現の概略は下記の様になります。

- DNAの中の目的の遺伝子の部分をコピーしてRNAを作る(転写と呼ぶ)

- RNAが核から出る

- 核の外側で RNAの情報を元にしてタンパク質を組み立てる(翻訳と呼ぶ)

実は、このうちの「1. 転写」の前段階も非常に重要です。つまり、 DNAの中の目的の遺伝子の部分を「コピーできる状態」にしておく

必要があるのです。DNAはヒストンに巻き付いているわけですが、巻き付いたままだとコピーできないのです。

【オープンクロマチン】

DNAがヒストンに巻き付いた状態であるヌクレオソームが数珠つなぎ状態になって、クロマチンと呼ばれるものになっています。このヌクレオソームの間隔が長くなって、DNAがヒストンに巻き付かずに裸になっている部分をオープンクロマチンと呼びます。

DNAからRNAへの転写は、このオープンクロマチンの領域にある遺伝子で行われるのです。

【転写の開始】

DNAの中の遺伝子の部分をRNAへコピーする作業(転写)は、いくつかの専用のタンパク質によって行われます。まず最初は、コピー作業をするタンパク質がDNAに取り付くところから始まります。前述のとおり、この取り付く場所はオープンクロマチン領域でなければなりません。そして、このタンパク質が取り付きやすい状態になっていることが必要なのです。

【転写が始まる条件】

以上で、転写が始まるためには以下の2つの条件があることがわかります。

- DNAのその遺伝子の部分が、オープンクロマチンになっていること

- DNAのその遺伝子の部分が、転写のためのタンパク質が取り付きやすい状態になっていること

この2つこそがエピゲノムのメカニズムの大きな要素なのです。

修飾

さて、DNAの中のある遺伝子の部分が「オープンクロマチンの状態」だったり「転写のためのタンパク質が取り付きやすい状態」になるのは、どういう場合でしょうか。

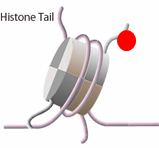

【ヒストンテールの修飾】

ヒストンには4本のしっぽ(ヒストンテール)が生えています。これに化学物質がくっつくと、DNAがヒストンから離れたり、逆に強く巻き付いたりするような効果があります。

くっつく化学物質としては「アセチル基」「メチル基」などがあり、それぞれがくっつくことを「アセチル化」「メチル化」と呼び、まとめて「修飾」と呼びます。どのヒストンテールのどの位置に何がくっつくかによって、効果が異なります。

【塩基の修飾】

DNAの中の遺伝子の部分に転写のためのタンパク質が取り付くわけですが、DNAのその部分にある塩基(A・T・G・C)がアセチル化されているかメチル化されているか、つまり修飾によって、取り付きやすくなったり、逆に取り付きにくくなったりするような効果があります。

どの場所のどの塩基に何がくっつくかによって、効果が変わります。

【転写が始まる条件】

以上で、転写が始まるためには以下の2つの条件があることがわかります。

- DNAのその遺伝子の部分のヒストンテールの修飾によって、その部分がオープンクロマチンになっていること

- DNAのその遺伝子の部分の塩基の修飾によって、転写のためのタンパク質が取り付きやすい状態になっていること

この2つこそがエピゲノムのメカニズムの大きな要素なのです。

翻訳が始まる条件

遺伝子発現の最初の段階である転写が完了してRNAができたとしても、

そのRNAを翻訳してタンパク質を作る段階へ進まないことがあります。

遺伝子発現が起こる条件

以上、遺伝子の発現がうまく起こるかどうかは、

- ・ヒストンの修飾によるクロマチン構造の変化

- ・DNAの修飾による転写のしやすさの変化

- ・RNAが翻訳に進む前に受ける操作

によって影響を受け、場合によっては発現が起こらないことを解説しました。

これらの変化や操作を引き起こす修飾(アセチル化やメチル化など)は、現在では検出できるようになってきています。例えば、がん細胞と正常な細胞とで、これらの修飾の違いを比較するデータを多く取って、がんの働きや原因を探ることに役立てられています。

翻訳が始まる前に、RNAが分解されてしまったり、RNAが改変されてしまったり、

することがあります。

これもエピゲノム的なメカニズムが関与しています。

エピゲノム研究ならレリクサにお問い合わせください

M.D.を含む15名以上のPh.D.研究員が在籍。専門の研究チームが研究プロジェクトの目的や予算、期間に応じて最適なプランをご提案し、あなたの研究開発を最適化するベストプラクティスを提供します。

お問い合わせはこちらから

丁寧なビフォアサポート・アフターサポート

高い専門性と丁寧なサービスで、最後までご満足いただけるサービスを提供します。

リーズナブルで高品質なシーケンス

競争力のある国内外シーケンスプロバイダーと提携し、低価格・高品質なデータ取得を実現しています。データ解析をご自身で実施するお客様からも選ばれています。

カスタム実験・オーダーメイド解析・統合解析にも対応

ご研究目的やご要望の図版、参考文献等に応じて、標準サービスメニュー外のカスタム実験・カスタム解析・マルチオミクス解析・統合解析も承ります。

株式会社Rhelixa(レリクサ)について

当社は最先端のゲノム・エピゲノム解析で培ってきた技術を活用して、生物学・医学・薬学領域における基礎研究や製品・ソリューションの開発、またはそれらの受託業務を行っています。次世代シーケンサーにより得られるエピゲノムデータの他、ゲノムやトランスクリプトーム、メタゲノムデータを組み合わせた統合的なデータ解析により、細胞制御の詳細なメカニズムの予測や精度の高いマーカーの探索を行います。また、研究開発のあらゆる場面で必要となるデータの統計解析や図版作成を基礎知識を必要とせず誰もが手元で実現できる環境を提供しています。